Не все идет по плану (#39)

В конце прошлого года я ради интереса проходил бесплатный модуль курса Яндекс.Практикума для руководителей. И конечно там не обошлось без урока о постановке задач по SMART. Интенция понятна: чем лучше руководитель будет ставить задачи, тем эффективнее будет рабочий процесс. Еще задолго до SMART, в конце 1960-х примерно то же самое сформулировали американские психологи Локк и Лэтэм в своей Goal setting theory. По их мнению, лучших результатов в работе добиваются те сотрудники и менеджеры, кто ставит себе или подчиненным сложные цели (high goals) с очень конкретным результатом (specific), а не абстрактные do best goals (об этой теории я уже писал в тексте про целеполагание).

Казалось бы, есть готовые рекомендации и фреймворки, которые можно было бы перенести из рабочего контекста в личное целеполагание. И наверное для краткосрочных целей, которые мы чаще именуем «задачами» все так и есть. Но при этом интуитивно кажется, что это не работает так для достижения каких-то долгосрочных целей. И собственно, Локк и Лэтэм, об этом пишут прямо: их теория не проверялась на долгосрочных целях, например, таких как поступление в колледж. Поэтому в своих экспериментах с долгосрочным целеполаганием мне очень сильно недоставало каких-то еще источников и приходилось действовать скорее эмпирически. В прошлом году я предпринимал попытки найти что-то серьезное на эту тему, но так и не смог перенести свои находки в практическую плоскость.

Но в процессе работы над прошлым письмом про обратное планирование я наткнулся на отличную статью1 2018-го года исследователей из Бернского университета Bettina Höchli, Adrian Brügger и Claude Messner. В ней они предлагают такую формулировку долгосрочных целей, которая в сочетании с краткосрочными должна обеспечить хоть сколько-то рабочую на долгом сроке конструкцию. Там же они выдвигают несколько гипотез, почему это все вообще должно работать.

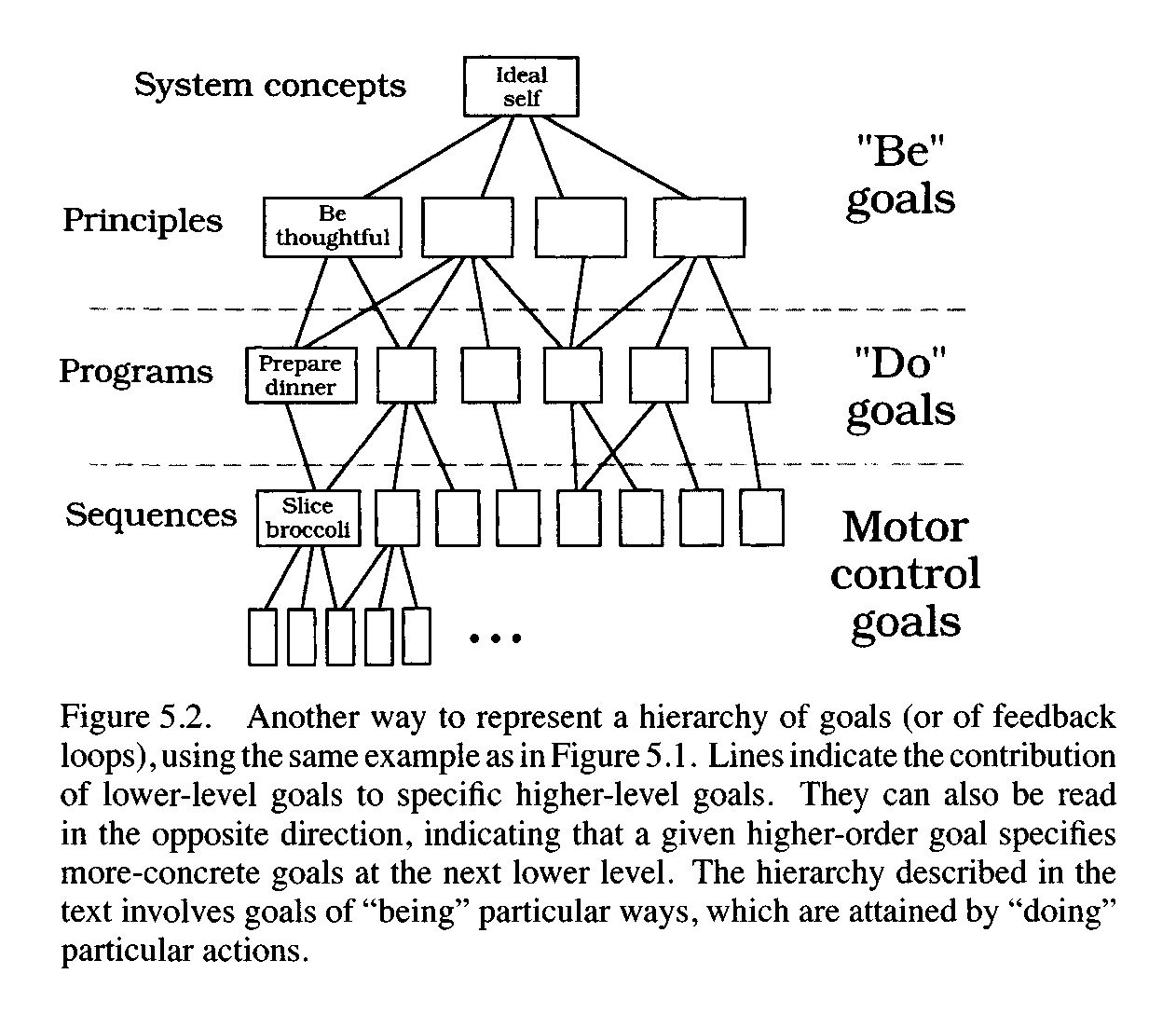

Но обо всем по порядку. Вначале разберемся в ключевых концепциях статьи. Швейцарские исследователи здесь отталкиваются от довольно известной модели иерархии целей, которую еще в 1970-х сформулировал Вильям Поверс (William T. Powers), а в конце 1990-х актуализировали американские психологи Чарльз Карвер (Charles Carver) и Майкл Шаер (Michael Scheier), упаковав2 ее в более менее складную теорию регуляции поведения Cybernetic control theory of self-regulation. Многое из их предположений сейчас выглядит не очень правдоподобным и они и сами об этом писали3 в более свежих текстах, но сама идея того, что цели в нашей голове могут выстраиваться в некоторую иерархию от наиболее абстрактных до наиболее конкретных, оказалась очень живучей. Ниже иллюстрация того, как Карвер и Шаер видели иерархию целей, определяющую наши действия.

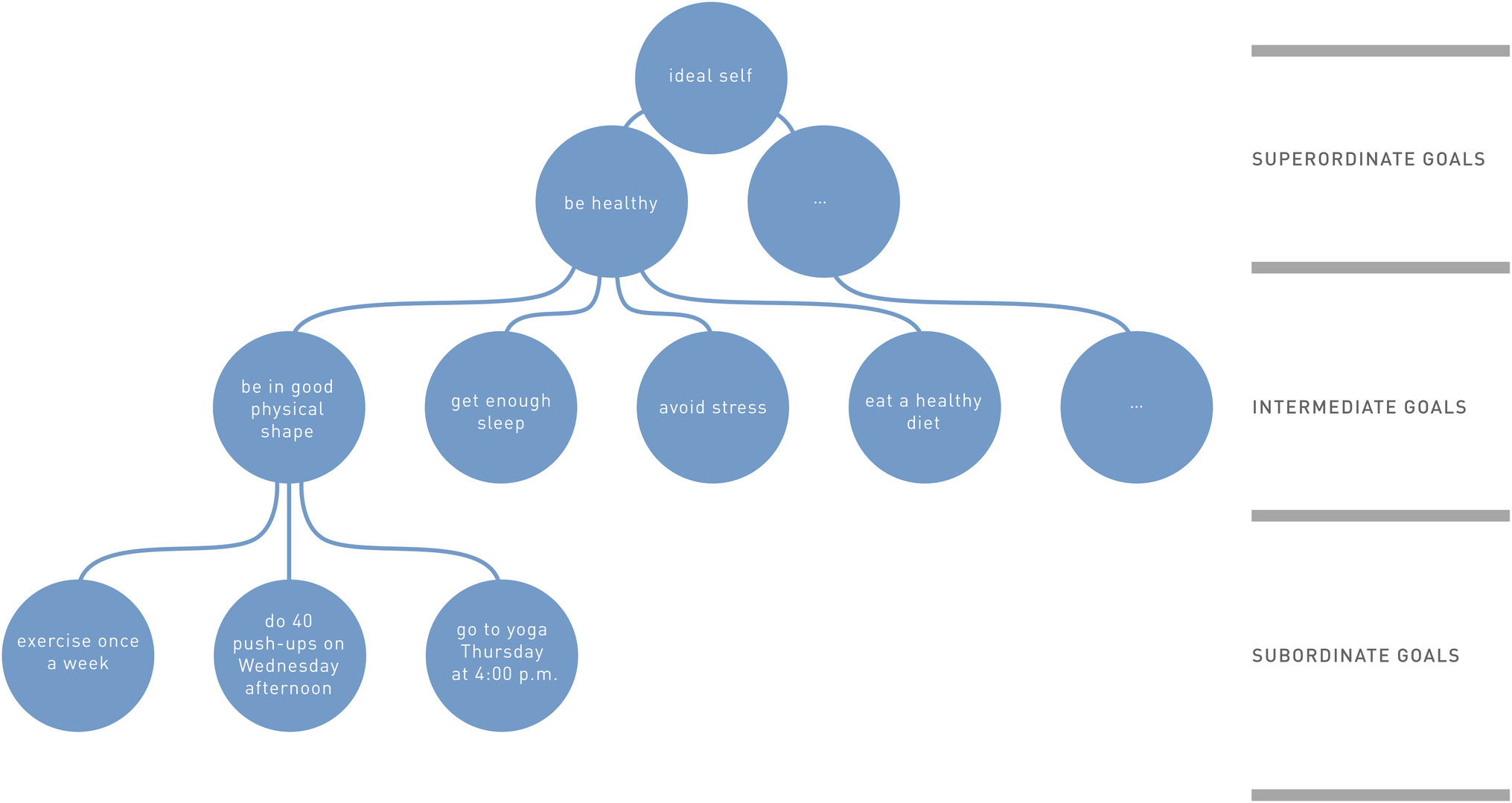

Цели на самом верху иерархии Карвер и Шаер видят как наиболее абстрактные и вытекающие из идеального представления о себе (ideal self). Они еще называют их be goals и они очень похожи на ценности. Швейцарские же исследователи в своих статьях называют такие цели верхнеуровневыми или наивысшими, superordinate goals (перевод на русский выглядит неказисто, поэтому я оставлю английский вариант). Для superordinate goals исследователи определяют три конкретных свойства, отличающих их от просто абстрактно сформулированных целей.

Во-первых, superordinate goals основаны на идентичности (identity-based). Во-вторых, они не привязаны к конкретному контексту. А в-третьих, они долгосрочны или вовсе бессрочны. Выглядит как полная противоположность SMART. Никакого акронима для своих superordinate goals исследователи слава богу не предлагают.

Цели, которые находятся на нижнем ярусе иерархии, исследователи именуют subordinate goals и к ним, по их мнению, и применимо все то, что предлагают теория Локка и Лэтэма или SMART. Дальше я буду называть их краткосрочными, хоть это и не совсем верный перевод.

Итак, мы определились с основными концепциями, теперь можно перейти к гипотезам и выводам. Основной вывод примерно такой: если формулировать для себя superordinate goals именно так, как предлагают авторы, и сочетать их с конкретными subordinate goals, то можно сильно увеличить шансы достижения желаемого состояния на долгом сроке за счет нескольких гипотетических механизмов, вытекающих из трех их свойств.

Благодаря тому, что superordinate goals основаны на идентичности, следование им предполагает большую осмысленность и, как следствие, мотивацию и приверженность вытекающим из них краткосрочным целям. Людям свойственно предпочитать действия и поступки, согласующиеся с их идентичностью, действиям не согласующимся: superordinate goals лишь проявляют эту связь в моменте.

Из-за того, что они не контекстуальны, следование им дает большую гибкость в случае непредвиденных проблем или препятствий: мы можем легко заменить нереалистичную краткосрочную цель, оставшись при этом приверженным долгосрочной. А еще неконкретность нивелирует компенсаторные эффекты краткосрочных целей. Например, если полагаться только на цель «заниматься спортом раз в неделю», то легко скатиться в следующее поведение: раз я сделал сегодня воркаут как и планировал, то могу позволить поесть в Макдональдсе. При наличии долгосрочной цели «быть здоровым» такой трюк не выйдет.

Последнее свойство — долгосрочность или даже бессрочность — по мнению исследователей уменьшает эффект, называемый temporal discounting, то есть приоритизацию незначительной краткосрочной выгоды более крупной долгосрочной выгоде. А еще поддерживает мотивацию за счет постоянного проявления разницы между текущим и желаемым состоянием.

Здесь надо отметить, что вся эта конструкция работает именно тогда, когда мы сами для себя формулируем долгосрочные ожидания ровно так, как предлагают исследователи. И, наоборот, если сформулировать долгосрочную цель по SMART, например, «через 5 лет я хочу построить себе прекрасный дом на берегу моря», то вышеописанные механизмы перестанут работать. Помимо этого, такие цели несостоятельны еще и с точки зрения позитивной психологии, то есть их достижение едва ли сделает нас счастливым на долгом сроке4.

При этом, полагаться только на такие долгосрочные цели исследователи не советуют ровно потому, что они сами по себе обладают теми же слабыми сторонами, что и абстрактные do best goals, которые исследовали Локк и Лэтэм и которые сочли крайней неэффективными на коротком сроке. Superordinate goals надо комбинировать с subordinate goals, выводя последние из первых в своем личном целеполагании, как на иллюстрации, которая фактически не особо отличается от того, что описывали Карвер и Шаер. Ключевое отличие тут в том, что американские психологи считали, что наше поведение регулируется таким образом само собой у нас в голове, в то время как швейцарские исследователи спустя 20 лет предлагают осознанно прийти к использованию такой конструкции.

Höchli B., Brügger A., Messner C. How Focusing on Superordinate Goals Motivates Broad, Long-Term Goal Pursuit: A Theoretical Perspective // Frontiers in Psychology. 2018. Vol. 9. ↩︎

Carver C. S., Scheier M. F. On the Self-Regulation of Behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ↩︎

Carver C. S., Scheier M. F. A Self-Regulatory Viewpoint on Human Behavior // The Oxford Handbook of Human Motivation. Oxford University Press, 2019:

“Perhaps we have underappreciated the extent to which lower levels of self-regulatory structures can be triggered autonomously and their outputs enter the stream of ongoing action, without oversight from higher levels, and potentially even in conflict with values at higher levels. This seems an important question for further exploration.” ↩︎Здесь невозможно не сделать отсылку к системе OKR из бизнеса, которая тоже предполагает каскадирование целей (Objectives) и в которой долгосрочные цели тоже формулируются через конкретные Key Results. Мне кажется, это работает не только в бизнесе, но и, например, в спортивных целях («через год пробежать марафон за 3 часа»), однако вероятно не делает нас счастливее. Поэтому при переносе идей системы OKR на личное целеполагание стоит пересмотреть в первую очередь именно от этот аспект, как это предлагает, например, Дейв Вайсер. Такую особенность своей системы он называет unconditional success. ↩︎